한국식 집안 행사 vs 외국인 배우자의 반응 2025년 05월 17일 18:32

페이지 정보

-

- 이전글

- 동남아 여성들의 하루일과 라이프 스타일은 어떨까?

- 25.05.17

-

- 다음글

- 대한민국 귀화 시험 준비방법과 합격 팁

- 25.05.17

본문

한국식 집안 행사 vs 외국인 배우자의 반응

문화 충돌과 이해의 과정

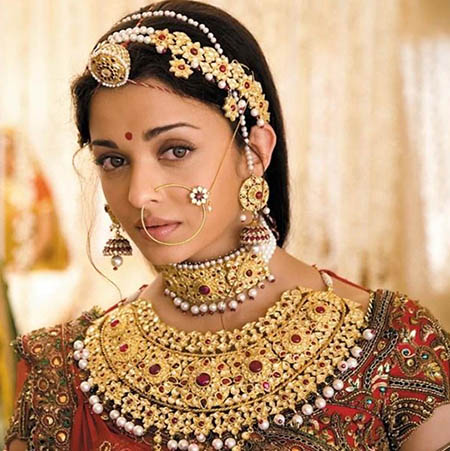

국제결혼을 통해 가정을 이룬 부부들은 단순히 두 사람이 만나 함께 사는 것을 넘어, 서로의 문화와 전통을 공유하며 살아가야 합니다. 이 중에서 가장 크게 체감되는 부분 중 하나는 바로 ‘집안 행사’입니다.

한국의 집안 행사는 단순한 가족 모임 그 이상의 의미를 갖습니다. 명절, 제사, 결혼·돌잔치, 환갑잔치 등 다양한 행사가 있고, 그 과정과 절차, 예절, 참여 방식은 외국인에게는 다소 낯설고 때로는 부담스러울 수 있습니다.

이 글에서는 한국식 집안 행사의 특징과, 여기에 대해 외국인 배우자들이 보이는 대표적인 반응, 그리고 그로 인해 생길 수 있는 갈등과 해결 방안을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 한국식 집안 행사의 종류와 특징

① 명절 (설날, 추석)

● 특징: 친가 또는 시댁에 모여 차례를 지내고 온 가족이 함께 음식을 나눔.

● 준비 과정: 여성 중심의 노동 분담이 많은 편. 전날부터 음식 준비에 투입됨.

● 상징성: 조상을 기리고 가족 유대를 강화하는 중요한 전통.

② 제사

● 빈도: 보통 돌아가신 조부모, 부모님 기준으로 매년 돌아오는 기일마다 진행.

● 절차: 정해진 순서로 음식 차리기, 제례 문 낭독, 절하기 등 형식적 요소 강조.

● 의미: 효(孝)를 실천하고 조상에 대한 존경심을 표현하는 의식.

③ 돌잔치·환갑잔치 등 가족 행사

● 사회적 성격: 친척, 지인까지 초대되어 규모가 큰 경우도 있음.

● 준비 부담: 비용·준비·의전 등으로 스트레스 발생 가능.

● 역할 분담: 주최 측 가족에게 많은 책임이 따름.

2. 외국인 배우자의 대표적인 반응

① 놀람과 문화 충격

● 서양권 출신 외국인들은 종종 “왜 조상을 위해 음식을 차리냐”, “왜 절을 하느냐” 등 의문을 가짐.

● 제사 문화나 과한 예절, 음식 준비 과정 등은 종교적·문화적으로 낯설 수 있음.

● 일부는 제사 자체가 개인의 종교(기독교, 이슬람 등)와 상충되어 내적 거부감을 표현하기도 함.

② 성 역할에 대한 반감

● 많은 외국인 아내들은 명절마다 여성에게 편중된 노동 분담에 불공평함을 느낌.

● 특히 유럽·북미 출신 여성들은 “왜 남자들은 TV를 보고, 여자들만 일하냐”며 성역할 고정관념에 반발하는 경우가 많음.

● 남편이 이를 ‘전통이니까’라고만 대응할 경우 갈등이 심화됨.

③ 가족 중심 문화에 대한 부담

● 한국에서는 시댁과의 관계가 매우 중요하게 여겨지며, 명절·제사뿐 아니라 평소에도 잦은 왕래가 있음.

● 외국인 배우자는 개인주의적인 문화에 익숙해 “왜 모든 가족 일에 내가 참여해야 하나”라는 의문을 품을 수 있음.

④ 감정의 거리감

● 언어장벽, 형식적인 절차, 다소 엄숙한 분위기 속에서 외국인 배우자는 정서적으로 소외감을 느끼는 경우가 많음.

● “행사에 참석은 하지만, 진심으로 이해하거나 즐기지는 못하는” 상황이 반복됨.

3. 실제 사례로 보는 갈등과 반응

사례 1: 미국인 남편과의 제사 갈등

● 제사 준비 중 “왜 고기와 술을 조상에게 드리느냐”는 질문을 반복.

● 기독교 신앙을 가진 남편은 제례 참여 자체를 거부.

● 결국 가족 간 오해와 불화가 커졌고, 제사는 아내 혼자 준비하게 됨.

사례 2: 베트남 출신 아내의 명절 노동 부담

● 매 명절 시댁에서 하루 종일 전 부치기, 상 차리기 등을 도맡음.

● 남편과 시어머니는 “한국 며느리들도 다 그렇게 했다”며 무심한 반응.

● 결국 아내는 다음 명절부터 참석을 거부했고, 부부 간 냉전 상태가 지속됨.

4. 해결 방안 및 적응을 위한 팁

① 문화적 차이를 인정하고 설명하기

● 외국인 배우자에게 제사의 의미, 절차를 강요하지 말고 차분히 설명해주는 것이 우선.

● 무조건 “이건 전통이야”라고 말하는 것은 오히려 반감을 살 수 있음.

② 선택적 참여 인정하기

● 종교적 이유나 가치관 차이로 인해 제사 참여가 어려운 경우, 참석 여부를 유연하게 조정해야 함.

● “준비는 함께 하되, 절은 하지 않아도 된다”는 식의 타협이 중요.

③ 명절·행사 역할 분담의 재조정

● “여성 = 행사 준비”라는 고정관념을 버리고, 남편과 가족 모두가 함께 준비하는 구조를 마련해야 함.

● 외국인 배우자가 행사에서 자신만 소외되지 않도록 작은 역할부터 맡길 수 있음.

④ 제도적 지원 및 커뮤니티 활용

● 다문화가족지원센터, 지역 커뮤니티 등을 통해 문화적 갈등을 상담하고 적응을 도울 수 있음.

● 다문화 교육을 통해 가족 전체가 서로를 이해하는 공감 능력을 기를 수 있음.

결론: 이해는 일방통행이 아니다

한국식 집안 행사는 한국 문화의 뿌리 깊은 전통이며, 가족 중심의 가치관을 상징합니다. 하지만 외국인 배우자에게는 그것이 때로는 압박이자 억압으로 느껴질 수 있습니다.

서로 다른 문화 속에서 함께 살아간다는 것은 ‘누구의 문화가 더 옳은가’를 따지는 것이 아니라, ‘어떻게 함께 공존할 수 있는가’를 고민하는 과정입니다. 강요가 아닌 설명, 일방통행이 아닌 공감 속에서 부부와 가족 모두가 더욱 깊이 있는 관계로 성장할 수 있습니다.